从0打造一个智能问数系统包括以下关键步骤:

1

需求识别与核心聚焦

明确业务语境与数据边界

首先,需要与业务专家紧密协作,获取典型业务分析场景中的数据样本,包括原始表结构、字段说明、时间跨度与历史数据量等。强调“数据使用语境”的收集,明确这些数据在实际决策中的作用。

构建初步“查询需求空间”

由业务人员提供若干代表性查询示例(建议30–100条),作为构建语义空间的核心依据。通过对查询内容的归类与频次分析,识别高频使用的指标与维度,即“热数据”,作为第一阶段重点支持对象。

抽象出核心数据实体与计算逻辑

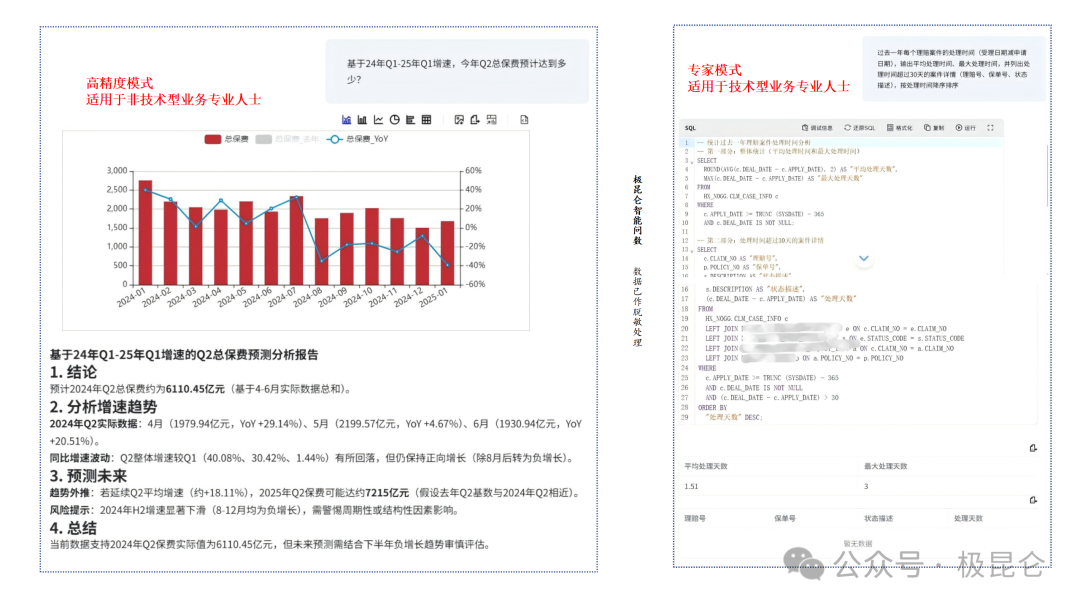

针对高精度与准确度查询需求的数据,围绕高频查询中的关键指标,梳理其对应的字段来源、计算口径与依赖关系,构建初步的“语义层映射表”(如指标-维度-表结构-字段关系图),作为后续语义解析与SQL生成的核心桥梁。

针对容错度较高(服务于具备一定技术背景的专业人士)的查询需求数据,围绕高频查询模式/范式,梳理其对应的表及表字段、表关联关系。对其中有“数据-业务”隐含映射关系、取数与计算逻辑部分,可以构建宽表/物理表,以屏蔽数据存储与业务使用之间的不透明性。

构建标准化Query-Answer样例

将典型查询语句转化为标准自然语言问法与对应SQL,并与业务专家反复确认,确保语义一致性与业务表达准确性。这一阶段形成初步“训练与测试语料集”,用于技术方案验证。

2

技术路径选择与实验准备

设计语义解析与建图方案

构建“业务语义—字段—表结构”三层映射模型,作为自然语言解析和SQL生成的语义支撑层。推荐使用轻量图谱(如KG嵌入)、Schema Linking技术或类Semantic Layer作为原型工具。

构建测试验证集

将业务查询样例分级为简单类(单表单指标查询)与中等类(多维组合、基础计算),控制在100–150条范围内,用于评估系统的解析准确率与泛化能力。

选型与开发模式决策

若具备强算力与大模型资源(如本地部署DS-V3或类似模型),可通过提示词工程+语义建图快速实现首版系统验证;若资源受限,可通过语料扩写+中小模型微调的方式构建轻量版本系统。两者均建议辅以缓存机制与领域QA增强模块,以提升响应效率。

3

原型验证与迭代优化

阶段式功能验证

第一步,验证简单类查询的准确率(单指标查询、日期/机构/产品类维度)与语义泛化能力;

第二步,扩展至中等复杂度的组合类查询(嵌套维度、计算逻辑包含如同比、环比、TOP等);每类查询均应统计通过率、平均响应时间、语义歧义频次。

小范围试用与反馈采集

选取1–2个业务小团队试运行,收集使用过程中用户实际查询记录、误解语句与满意度评分,反馈到系统优化循环中。

快速小步迭代机制

构建2–3周为一个周期的小步迭代机制,每轮重点修复“反馈中频发的错误点”,优先满足热数据+高频组合类问题。避免一次性全面铺开,造成维护成本过高。

构建质量门槛

在系统测试准确率达到90%以上(主要针对简单+中等难度case)前,不建议向全公司大规模推广,以防“首用即错”打击用户信任。

4

系统正式落地与可持续运营

嵌入“自助反馈与纠错”机制

允许用户对不准确查询结果快速标记或反馈,并能追踪该查询结果的改进进程。这不仅提高用户参与度,也是持续语料扩充的重要路径。

构建“问数平台化能力”

逐步引入问数资产复用机制(如查询推荐、相似问题提示、历史查阅记录)、权限识别能力(根据岗位定制可查范围)、多语言或口语表达支持,提升平台通用性与横向扩展能力。

制定技术演进路线图

根据使用反馈与业务发展节奏,规划后续能力扩展路径,如:支持多表关联查询、跨周期自动分析、多轮对话补全等高级功能,同时引入A/B实验方式评估系统真实效能提升。

5

结语

从0构建智能问数系统,是一项“技术牵引 + 业务协同”的系统工程。其关键成功因素不仅在于模型能力,更取决于:

1)是否构建了有效的语义桥梁;

2)是否以业务使用为导向进行高频场景优先覆盖;

3)是否能建立敏捷迭代与反馈闭环机制。

这一过程类似构建一个“问数产品”的完整生命周期,应坚持“小步快跑、快速反馈、价值驱动”的工程化路径,方能从试验系统成长为业务关键工具。